一、长鞭效应

长鞭效应是对需求信息扭曲在供应链中传递的一种形象的描述。发生“长鞭效应”的主要原因有:市场需求多样化、销售波动、非限制性订货条件、计划失误、MRP的僵化计算等。

长鞭效应

供应链上的各节点企业需求信息的不相符会沿着供应链逆流而上,信息达到最源头的供应商时,会产生很大偏差。

整条供应链上,零售商、批发商、分销商和制造商等各个环节的订单都会产生波动,需求信息会有扭曲发生。

长鞭效应对制造型企业极其有害,可能导致库存积压、生产计划频繁波动、交货周期过短等问题。

二、长鞭效应是什么?

“长鞭效应”是对需求信息扭曲在供应链中传递的一种形象的描述。

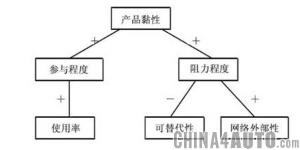

其基本思想是:当供应链上的各节点企业只根据来自其相邻的下级企业的需求信息进行生产或者供应决策时,需求信息的不真实性会沿着供应链逆流而上,产生逐级放大的现象。

产生“长鞭效应”的原因主要有6个方面,即需求预测修正、订货批量决策、价格波动、短缺博弈、库存责任失衡和应付环境变异。

产生背景

最早注意到供应链中这种需求波动逐级放大现象的人是J.Forrester, 早在1961年他就根据系统动力学理论,对一个三阶段四节点的供应链系统进行分析,指出对于季节性商品,制造商觉察到的需求变化远远超过顾客的需求变化,供应链内部的结构、策略和相互作用是导致需求变动放大的原因。

Sterman设计了“啤酒博弈”的课堂游戏(1989),从人的行为研究出发,认为决策者对反馈信息的误解是造成这种现象的主要原因。Hau L Lee等(1997)对需求放大现象进行了全面深入的分析,总结了导致牛鞭效应的四个原因并提出了牛鞭效应的量化模型和方法。

三、供应链上的长鞭现象?

1 牛鞭效应定义

牛鞭效应是指上游企业以下游企业的订单信息作为需求预测的依据,使最终客户开始沿着供应链向零售商、分销商、制造商乃至原料供应商的传递过程中出现了波动性逐级放大的现象,即零售商向分销商发出的订单需求的波动性大于最终用户的实际需求的波动性,分销商向制造商的订单需求的波动性大于零售商的订单需求的波动性,以此类推,得到了上游环节的需求的波动程度大于下游环节需求的波动程度。

2 牛鞭效应具体案例

二十世纪九十年代中期,宝洁公司的工作人员对他们最畅销的婴儿尿布产品的订单模式进行检查时,发现了一个奇怪的现象:该产品的零售数量是相当稳定的,波动性并不大,但在考察分销中心向它的订货情况时,吃惊地发现波动性明显增大了。其分销中心说,他们是根据汇总的销售商的订货需求量向它订货的。它进一步研究后发现,零售商往往根据对历史销量及现实销售情况的预测,确定一个较客观的订货量,但为了保证这个订货量是及时可得的,并且能够适应顾客需求增量的变化,他们通常会将预测订货量作一定放大后向批发商订货,批发商出于同样的考虑,也会在汇总零售商订货量的基础上再作一定的放大后向销售中心订货。这样,虽然顾客需求量并没有大的波动,但经过零售商和批发商的订货放大后,订货量就一级一级地放大了。在考察向其供应商,如3M公司的订货情况时,它也惊奇地发现订货的变化更大,而且越往供应链上游其订货偏差越大。这个现象就像牛仔使用的长鞭,顶端轻微的一点抖动就会在末梢转化为一条长长的弧线。因此,宝洁公司把这个现象命名为牛鞭效应。

3 牛鞭效应产生的原因

结合上述案例,我们发现引起牛鞭效应的原因,一方面在于供应链上下游环节之间需求沟通方面存在着障碍,是在信息不充分的条件下,决策者追求优化决策的结果;另一方面是由供应链的固有属性引起的,例如存在着较长的交货提前期、流通环节多、具有较高的固定订货成本等。具体来说,引起牛鞭效应的主要原因有需求预测、库存策略、交货提前期、供应链的环节数量、供应商的促销策略以及需求方的短缺博弈行为。