一、书法发展演变历程是什么?

书法的演变过程:从最开始的象形文字或图画文字,渐渐出现甲骨文、金文、秦篆、隶书、草书、楷书、行书

汉字的刻画符号,首先出现在陶器上。最初的刻画符号只表示一个大概的混沌的概念,没有确切的含义。

三国时期,隶书开始由汉代的高峰地位降落衍变出楷书,楷书成为书法艺术的又一主体。楷书又名正书、真书,由钟繇所创。正是在三国时期,楷书进入刻石的历史。三国(魏)时期的 《荐季直表》。《宣示表》等成了雄视百代的珍品。

点画结构美

点画结构美的构建方式主要有两种,一是指各种点画按一定的组合方式,直接组合成各种美的独体字和偏旁部首。二是指通过将各种部首,再按一定的方式组合成各种字形。

中国字的部首组合方式无非是左右式、左中右式,上下式、上中下式,包围式、半包围式等几种。这些原则主要是比例原则、均衡原则、韵律原则、节奏原则、简洁原则,等等。这里特别要提的就是比例原则,其中黄金分割比又是一个非常重要的比例,对点画结构美非常重要。

二、汉字书法的演变过程

汉字书法的演变过程如下:

从仓颉造字到甲骨文、青铜器上的铭文(金文)、石鼓文(秦国籀文)、书同文(秦朝小篆)、六百年的官方文字(隶书)、七百年的文字江湖(草书 行书 楷书)、晋起唐兴(楷书登场)。至此,以楷书成熟为标志,汉字形体结构基本演变完成。在后面的朝代,除失传的甲骨文外,其余书体也并未退出历史舞台,而是以各位多样的形式姿态出现。将简单的文字书写升华成为了一门专业的艺术——书法艺术。

演化方式:

小篆使每个字的笔画数固定下来,隶书构成了新的笔形系统,字形渐成扁方形;楷书诞生以后汉字的字形字体就稳定下来,确定了“横、竖、撒、点、捺、挑、折”的基本笔画,笔形得到了进一步的规范,各人字的笔画数和笔顺也逐渐稳定下来了。

一千多年来,楷书一直是汉字的标准字。汉字是以象形字为基础,以形声字为主体的表意文字体系,总数约有一万个,其中最常用的是三千个左右。最早的文字是在约公元前14世纪的殷商后期出现的,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文。甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

三、书法字体演变过程

中国书法源远流长,是中华民族 文化 的精髓,闪耀着古国文明的灿烂光辉。那么 书法字体 演变过程是怎样的,你知道吗?下面我带给大家的是书法字体演变过程,希望你们喜欢。

书法字体欣赏

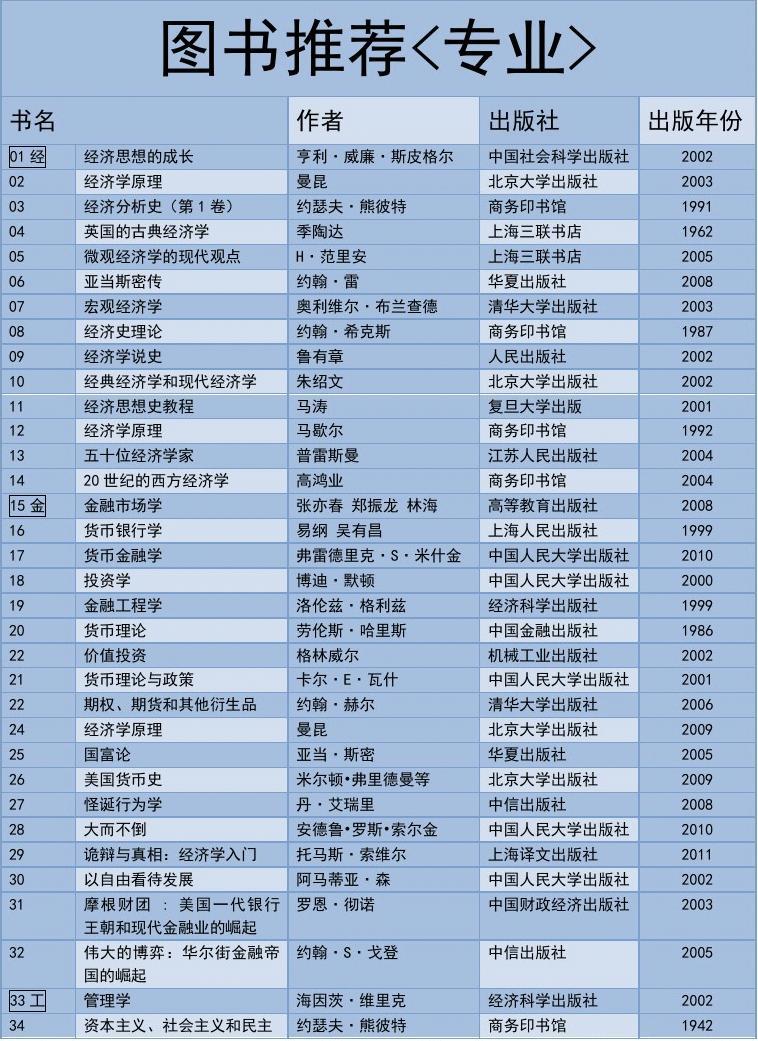

书法字体图片1

书法字体图片2

书法字体图片3

书法字体图片4

书法字体图片5

书法字体演变过程

在艺术领域,中国这一古老的学说至今仍有着超时间、超空间、超地域、超国度、超民族、超阶层、超越一切层次间隔的奇妙的统摄作用。中 国画 讲究“ 形神兼备”,中国诗讲究“情景交融”,中国音乐讲究“情动于中,故形于声”,中国书法作品讲究“ 书者抒也”。中国人在艺术领域内的 思维方式 有人称之为“ 形象思维”,其实在艺术领域内,在艺术创作与艺术欣赏范围内,人们的思维方式既有形象思维,又有 逻辑思维 。

有人将这二者“ 两次以上的重叠交织、相互渗透”,“反复重叠”,认为是“超越三维空间,多维的、多层次的思维形式”,是“卦象思维”。"我以为将艺术领域内中国人的思维方式,称为“ 意象思维”更为确切。因为在艺术领域内,无象不含意,无意不借象。在汉字创造的过程中,在书法艺术的萌芽、成长、成熟的全过程中,在书法艺术发展的历史中,在书法作品研究的多层次领域内,意象始终起着灵魂、统帅、总摄的微妙作用。这也就是我们讨论书法作品意象这一论题的出发点。我们的汉字,其创造途径有二:一是描写形象;二是符号抽象。东汉许慎 总结 提出汉字的构造、创造的六种方式:指事、象形、形声、会意、转注、假借,称之为“六书”。其中象形、指事正是画图、符号两个方面。《周易·系辞·下》说:“ 上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”契,是用刀在木条上刻划符号。 成语 中“锲而不舍,金石可镂”,就是由锲刻符号衍化而来。《周易·系辞·下》:又说:“ 古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这段话揭示了汉字创造的全过程于汉字本身的意蕴。创造过程是:仰观俯察(天、地、身、物、文与地之宜)"作八卦(符号、图形)"通德、类情(成为人们能够彼此了解和认识的感情、思维信息的物化形式)。

山东大汶口仰韶文化遗址出土的陶文中就有“太阳晒着,山上起了火”的意象文,古文字学 家唐兰先生释为“热”。西安半坡村出土新石器时代刻锲在陶器上的符号,据古文字学家于省吾先生释正好有两类:图画文字:,即矢; ,即、; 即上天垂象之示;即玉。抽象符号:,即五;,即七; ,即十; ,即二十。这两类符号中,符号本身就是概括、抽象一类事物、各类事物的集合形态所创造的。它不像任何具体事物,但它存在于一切事物之中,不像之象,就是意象。图画文字,也不是事物客观形象的具体描绘,而是捕捉其最有特点的部分特征加以简笔勾画而已。

抛开细节去进行概括、抽象、夸张,这样的思维过程就是意象思维,就是取本而舍末,取要旨舍细微的书法作品意象思维。至于甲骨文、金文中大量应用的,图画意味极浓的文字更是意象思维的物化形式。

金文中的鸟形。取侧面,线条勾勒,洗炼而准确,下有“且(祖)甲”二字。金文中的虎形。侧势,以凝重的线条准确、概括的按结构画出虎的全形。后来大、小篆书的“ 虎”字就是甲文、金文中虎形的写意简化式。金文中的“ 卿”字。像二人拥鼎共餐,取侧影示象。

商《小子母已卣》铭文。文字为“ 小子作母已”,其中“小”字是用三个小点表示,属于符号范围;“子”是象形,小孩侧、背影;“母”字是“女”字加两点,表示哺育孩子的女子的乳房。三个字都是简存象形意义的图形,虽名曰象形字,其实都是意象字。

金文中的牛形。用正面牛头表示牛,以部分代全体。后来大、小篆书中的牛字就是它的再简化。甲骨文中的龙形、象形、马形。很像我们现在的 儿童 画。更有趣的是大象腹还有一小象,组成怀孕的子母象形。

猴形、虎形。夹杂在甲骨文中。这些类似于儿童画的形象不正是人类创造应用汉字的初级阶段的意象思维方式的体现吗?这些龙、虎、马、猴简存轮廓,突出种类特征,不做细节描绘,是极美妙的写意画。金文。上为子形,也就是“ 子”字,像小孩嬉戏;下为蝙蝠形。用剪影方式表现,与线条勾勒不同,但都是突出物象特征的写意式的。(来自:中国书法意象说)