一、三十而立真正含义是什么?

三十而立真正含义是三十而立是说,一个人到了30岁正是黄金年龄段,此刻应该懂事,懂得怎样去做人了,要为自己的事业去奋斗去拼搏 人生到了这个年龄,首先生活上独立,不依靠父母,不依靠别人,可以成为一个独立的个体。一切自己照顾自己,承担起自己独立责任。

人生到了这个年龄,首先生活上独立,不依靠父母,不依靠别人,可以成为一个独立的个体。一切自己照顾自己,承担起自己独立责任。

三十而立应该有的样子

古人的三十而立,是说立身立家立业。立身是讲拥有独立自主的能力和意识。在现在的社会中,社会资源在社会环境中的作用越来越重,因占有社会资源不等而造成的个体差异越来越大,人们对三十而立的理解和认识也就没法用同一个标准来确定,那些官二代富二代星二代们的标准和认知跟农二代贫二代是不可能一样的。

二、三十而立指的是什么意思

“三十而立”意思是指人在三十岁前后有所成就;在句中通常作分句,指三十岁。

成语典故:

《论语》是记载孔子及其主要学生的言行的一部书,由孔子的弟子及再传弟子编撰,从《学而》到《尧曰》共二十篇。在第二篇《为政》中,孔子有一段话,大致叙述了自己一生的各个阶段,教导学生在每个阶段都要有每个阶段的收获。

他说:“我十五岁时立下了学习的志愿;三十岁时学懂了礼仪,从此说话做事都有了把握;四十岁时掌握了各种知识,所以心里不犯糊涂;五十岁时懂得了天命;六十岁时,一听别人的言语,就可以分辨出真假,判定出是非;到了七十岁,便能做到既随心所欲,又不逾越规矩。”

成语寓意:

“立”指自立于社会,有所成就。“三十而立”是志向和主张的落地生根,是个人奋斗目标经过时间和实践考验,已经成为一个人生命的一部分。孔子三十岁学礼圆满,说话办事可熟练地应用周礼,虽生活穷困而仍不改初心,克己复礼,为后世典范。

因此,“立”是排除外界干扰的观念和学说之“立”,是初心之立,与物质多寡没有关系。

人生是一个学习与修养的过程,随着年龄的增长,人的思想境界会逐步提高。虽然不是每个人都能成为圣人,但是,孔子的话成了人生不同阶段的理想状态。

何谓三十而立,孔子未有详解,而被人们较多认同的看法是:

三十岁的人,应当依靠自己的本领,独立承担应当承担的责任,并已经确定人生的追求与发展方向。正如“立”字所表现的那样,顶天立地,对生活充满自信,对未来充满期待,这就是三十岁的人生。

与其他年龄阶段相比,三十岁的人承担着更多的生活责任。或许,有的人可以认为自己很年轻,未来还有很多时间去慢慢摸索、打拼。

但是,年迈的父母还有多少时间去慢慢等你成功呢?“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”不知给多少人留下了一生的遗憾。岁月流转,每个人都要由此经过。承担责任,把握机遇,做一个顶天立地的人,这就是“立”字的启示。

三、孔子说的三十而立的真正含义

《论语·为政》:“吾十有五而志于学,三十而立。

孔子说:“三十而立”,主要就是立三样东西——立身、立业、立家。

“立身”不是指安身立命,而是指自我道德修养。为什么不是立德呢?因为立德是“三不朽”之一,是圣人的标准,我们普通人还是处于立德的初级阶段——立身。立身的另一种理解就是有一定的修养,古人常说的“修身齐家治国平天下”中的修身就好比这里所说的“立身”。

立业:古往今来都是一样,三十的男人已经过了寒窗苦读的年龄,都是步入社会,有了自己的工作,且都工作了多年。立业是一个人在社会上立足的根本。

立家:古代社会讲究”成家立业“,但是现代社会大多是立业后成家,这是人们思想的转变,也是现实压迫所致。三十岁成家不早也不晚,正是合适。

40岁又称“不惑之年”,人到40岁,必然经历了很多事,也想通了很多事。对外不会再像年轻时那样血气方刚,任性冲动,对生活也多了一份沉稳。

对内明白自己,有理想,但不妄想;有希望,但不奢望;有作为,但不妄为。知道自己的能力范围,不过分乐观,但也不自卑消极,对自己有更清晰的认识。

到了50岁,就知道自己的命运轨迹,能坦然接受自己的人生。生活中,经常有人抱怨,抱怨命运不公、抱怨自己为什么没有别人富有、为什么没有别人有地位等等。

生活,要学会放下遗憾。孔子在《论语》中所说的知天命,就是让我们明白每个人都有自己人生,学会顺应这个轨迹,坦然地接受这一切,不要整天抱怨和违逆。

四、三十而立是什么意思

提到三十而立,很多人可能马上会联想到成家立业。意思为人三十岁时,应该已经组建家庭,事业上也应有所成就。如果达不到这些标准的话就会觉得自己不够优秀,甚至被看成没有能力!实际上孔子讲的“三十而立”不是这个意思!

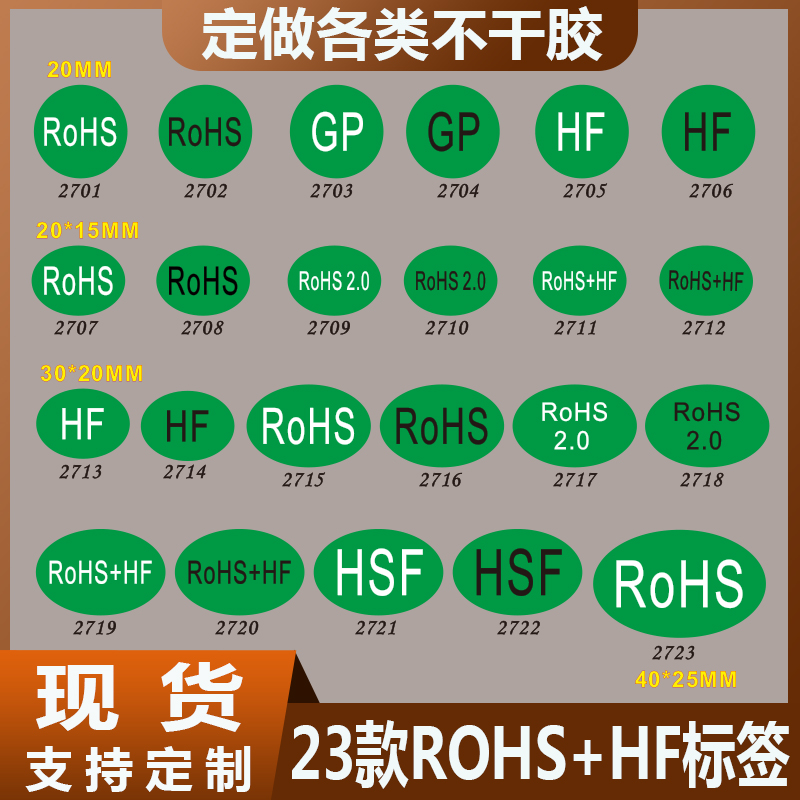

立”的真正含义就在四书之一的论语中,四书分别是《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》

四书章句集注》开篇明确提出,子程子曰:“大学,孔氏之遗书,而初学入德之门也。于今可见古人为学次第者,独赖此篇之存,而论、孟次之”。此文翻译过来的意思是,夫子程颐说,大学一书是孔子时期遗留下来的文学典籍,是初学者修德的入门书籍,今天还能知道古人先后学习顺序,全仰仗此书,而论语是学习大学后进一步钻研的书,然后是孟子。最后是中庸。

三十而立出自论语为政篇。全文为“子曰:吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

这段话是孔子对自己人生的阶段性总结,意思是十五岁立志求学,三十岁学有所成,能够懂得道理明辨是非,有独立的人格和价值观,四十岁对自己所学的知识和处境不再困惑,有很深的理解,五十岁明白万物运行自有它的规律,自己可以泰然处之,能听进去不同见解,豁达从容,七十岁时做事情遵从自己内心,不越过规矩。可以看出,成家立业与三十而立并没有直接关系。