一、人格发展八阶段论是哪八阶段?

埃里克森的人格发展八阶段理论如下

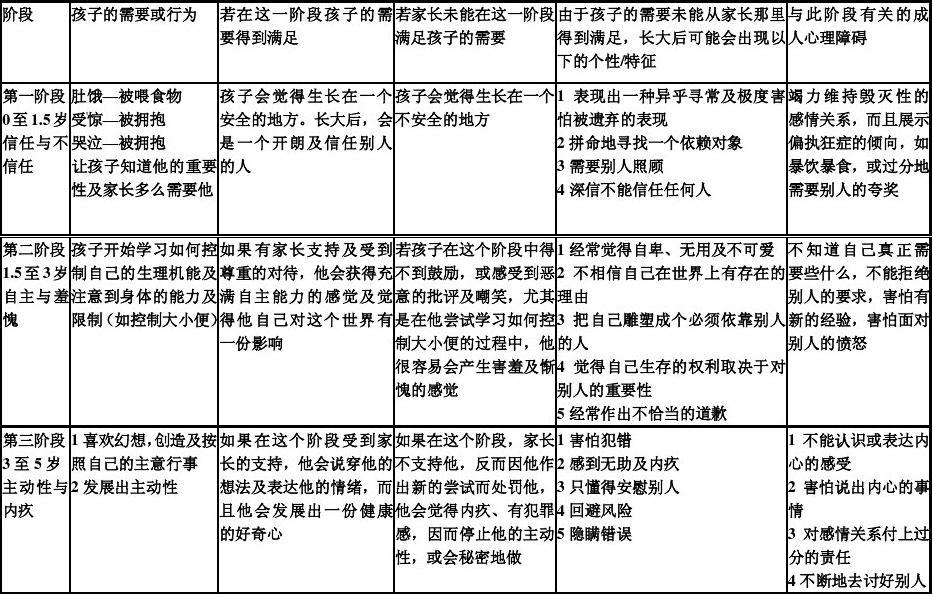

一、第一阶段:婴儿期(0-1.5岁)。

这一阶段要解决的社会心理矛盾是信任对怀疑,大致发生在婴儿出生后的一年之内,此阶段婴儿的中心任务是接受照料。他们会对外界环境的可信任程度进行自我探索,并做出简单的判断。

婴儿通过自我探索如果获得了信任感,就会建立起积极乐观人格品质,进而才会敢于希望、敢于期望,反之则会产生怀疑和不信任。信任感的建立主要是在接受父母的照料过程中完成的。

二、第二阶段:幼儿期(1.5-3岁)。

这一阶段的主要任务是克服羞愧感,获得自主能力。如果不能帮助儿童顺利解决心理危机,例如父母惩罚或者保护儿童的方式不当,儿童就有可能感到害羞并产生怀疑。

反之则能获得较好的自制力和坚定的意志品质。这些优良品质的建立也是发生在与父母的相处关系之中的。儿童在社会规范的习得和良好的行为习惯的获得方面,离不开父母的引导规范。

三、第三阶段:学前期(3-6岁)。

主动对内疚的冲突。这一阶段的主要任务是在家庭关系中培养儿童主动探究的精神。如果儿童的这种精神得到肯定,就会获得自信心和责任心以及创造力,反之则会削减追求有价值目标的动机和勇气。

四、第四阶段:学龄期(6-12岁)。

发展任务是获得勤奋感和客服自卑感,体验着能力的实现。埃里克森认为,男女儿童在本阶段各自据守自己的疆界,并不断应用自己发展着的肌肉、知觉和身体技能以及增长的知识,竭尽所能去改善自我过程,以求能成功地解决社会所提出的挑战。

五、第五阶段:青年期(12-18岁)。

发展任务是建立同一感和防止同一混乱感,体验着忠诚的实现。

六、第六阶段:成人早期(18-25岁)。

发展任务是获得亲密感而克服孤独感,体验着爱情的实现。埃里克森把人的发展阶段延长到成人期,这是他的人格发展阶段说的一大特色。

七、第七阶段:成人中期(25-50岁)。

发展任务是获得繁殖感二避免停滞感,体验着关怀的实现,这是成年那女女已必须考虑使新的一代获得关怀和满意的发展。

八、第八阶段:成人后期(50-死亡)。

主要发展任务是获得完善感以期避免失望和厌恶感,体验智慧的实现。

二、艾里森克人格发展理论

埃里克森的人格发展理论及其教育含义

埃里克森人格发展阶段理论的含义及其对教育的意义?

人格的发展上一一个逐渐形成的过程,它必须经历一系列顺序不变的阶段,每个阶段都有一个又生物学的成熟与社会文化环境、社会期望之间的冲突和矛盾所决定的发展危机,每一个危机都涉及到一个积极的选择和一个潜在的消极选择之间的冲突。整个发展过程分为八个阶段:①学习信任阶段;②成为自主者阶段; ③发展主动性阶段;④变得勤奋阶段;⑤建立个人同一性阶段;;⑥显示充沛感阶段;⑦承担社会义务阶段;⑧达到完善阶段。教育意义:指出了人生的每个阶段的发展任务和所需要的支持帮助,这有助于教育工作了解中小学生在不同发展阶段素面临的各种冲突,从而采取相应的措施,因势利导、对症下药。在教育过程中,为培养学生的勤奋感,教师和学校应鼓励学生大胆的设想和创造,对儿童的建议表示赞赏,并耐心的回答其问题,增强其自信心,发展其主动人格,教师要给学生创造良好的学习环境,培养学生的成败观,使其懂得成功的必然现象,不可因一时失败而丧失信心,教师要最大限度的尊重学生,切不可把他们当成孩子看待,不要在同班或其他人员面前轻视和贬低他们

埃里克森心理社会发展理论

埃里克森心理社会发展理论的主要观点:他认为,儿童人格的发展是一个逐渐形成的过程,它必须经历一系列顺序不变的阶段,每一阶段都有一个由生物学的成熟与社会文化环境、社会期望之间的冲突和矛盾所决定的发展危机,每一个危机都涉及到一个积极的选择与一个潜在的消极选择之间的冲突。如果个体能够成功而又合理的解决每个阶段的危机或冲突,就会形成积极的人格特征,有助于健全人格的发展;反之,危机得不到解决或解决得不合理,个体就会形成消极的人格特征,导致人格向不健全的方向发展。个体解决危机的成功程序一般都处在从积极到消极的连续体的某一点上。

埃里克森的心理-社会八阶段

1.信任与不信任(0--1岁婴儿期)感觉阶段

2.自主与怀疑(1--3岁)肌肉发展阶段

3.主动与内疚(3--6)性器官阶段

4.勤劳与自主(6--12)潜伏期

5.认同和角色混淆(12--20)从儿童向成人的转折期

6.亲密与孤独(20--40)成年早期的发展阶段

7.生殖与停滞(40--60)

8.自我整合与绝望(老年期)成熟阶段

埃里克森的心理社会发展理论指出了人生每个阶段的发展任务及所需要的支持帮助,这有助于教育工作者了解中小学生在不同发展阶段所面临的各种冲突,从而采取相应的措施,因势利导,对症下药。

根据这个理论,初中和高中阶段正是青少年开始建立自我同一性的时期,教师要理解学生需要大量的机会来体验各种职业和社会角色,同时提供机会让学生了解社会,了解自我,通过讨论的形式使他们解决自身所面临的问题。在这当中,要始终给学生有关其自身状况的真实的反馈信息,以便学生能正确认识自己,确定合理的、适当的自我同一性。教师要最大限度的尊重学生,切不可简单地将其当作“孩子”来看待,不要在其同伴或其他有关人员面前贬低或轻视他们。

什么是埃里克森发展理论?(急)

一、理论概述 埃里克森是新精神分析学说的重要代表人物,他接受了弗洛伊德(S.Freud)的人格结构理论,但他并不主张把一切活动和人格发展的动力都归结为生物学方面的原因,尤其是性的原因,而强调社会文化背景的作用,认为人格发展会受特定文化背景的影响和制约。

埃里克森在研究了几种文化背景下儿童发展的情况后推断说,尽管不同文化中存在某些差异,但情感的发展变化及其与社会环境的相互关系却遵循着相似的方式。出于对文化和个体的关系的重要性的认识,埃里克森提出了把自我发展和环境影响结合起来的人格发展阶段论。

埃里克森首先根据自己的临床跨文化观察,将人格发展分成各有侧重、互相连接的八个发展阶段,埃里克森认为个体在每一个发展阶段上都会面临一个确定的主题,或是说一个特定的心理危机。而每一个危机都涉及到一个积极的结果和一个消极结果,所谓积极结果就是指由于特定心理危机得到恰当地解决而使这个危机所对应的发展阶段对人的人格所产生的积极的影响,同样,消极结果是指某个发展阶段对人格所产生的消极影响。

关于八个发展阶段的划分及对人格的影响见下表(表2-1)。表2-1 埃里克森的八个人格发展阶段 年龄 特定心理危机 积极结果 消极结果0~1岁 基本信任对基本不信任 内在好的感觉,信任自己和他人,乐观 坏的感觉,不信任自己和他人,悲观 1~3岁 自主对羞怯和疑虑 意志训练,自我培训,能作决定 积极严厉,自负怀疑,关注自我,空虚 3~5岁 主动对内疚 成功的欢乐,主动性,方向性,目的性 对深思的目标和取得的成就感到内疚 5~12岁 勤奋对自卑 能够被生产性的工作吸引,因完成工作而自豪 不适合感和自卑感,不能完成任务 12~20岁 同一性对角色混乱 对内在一致性和连续性有信心,生活充满憧憬 角色混乱,没有固定的标准,感到虚伪 20~24岁 亲密对孤独 感情的共鸣,分享想法、工作和感情 避免亲密,关系淡漠 24~65岁 繁殖对停滞 能投人工作,有建立亲密人际关系的能力 失去对工作的兴趣,人际关系贫乏 65岁以后 自我整合对失望 有秩序感和意义感 怕死,对生活及生活中已得到的或没发生的事情感到痛苦、失望 埃里克森也认为,上述每一阶段都有相应的重要影响人物(significant relations),也就是存在着人际关系的焦点。

具体地说就是:第一阶段——母亲;第二阶段——父亲;第三阶段——家庭成员;第四阶段——邻居和学校师生;第五阶段——同伙和小团体;第六阶段——友人;第七阶段——一起工作和分担家务的人;第八阶段——整个人类。正如其他儿童发展阶段论者(如皮亚杰)一样,埃里克森没有把各阶段看成完全相互独立的。

他认为个体的发展是一个整体,因此每一阶段都要受前一阶段所发生情况的影响,并对下一阶段的发展也产生影响。例如,个体能够发展起稳定的同一性,这可能得益于其早期在成就和方向性中获得的快乐(主动性),而非得益于对目标和成就感到的罪疚(内疚感),并且建立了这种稳定的同一性的个体更能继续形成稳定而亲密的人际关系。

再如,在第一阶段尤其是生命的头几个月,婴儿开始探索周围的世界是否可靠。由于这个阶段的危机是基本信任对基本不信任,所以,如果婴儿得到较好的抚养并与母亲建立了良好的亲子关系,儿童就将会对周围世界产生信任感,这也将有利于下一个阶段自主性的顺利发展。

相反,如果儿童在第一阶段对周围世界产生怀疑和悲观,则更可能导致下一阶段产生消极的结果。事实上,在埃里克森看来,所谓健康人格就是以八个阶段各种危机的积极解决所形成的相应品质为特征。

但是,任一危机解决的结果不是一成不变的,因为后面的发展阶段有其自身的相关问题,可以为新的发展和可能结果提供改变的机会,所以,在某一阶段未获得积极结果的人,还可以通过以后的发展阶段逐渐得到补偿;同样,曾经获得积极结果的人,也有可能在以后的生活中失掉。二、对发展性辅导的意义 埃里克森的人格发展阶段论是发展性辅导的一个重要理论基础,对发展性辅导提供了许多支持和启示。

第一,埃里克森走出了弗洛伊德等人的人格发展生物决定论的观念,强调人格发展的心理基础,注重社会文化环境对个人心理的影响。这就为心理辅导的“合法性”进行了辩护。

因为,显而易见,如果个体的人格发展是完全由生物或先天因素控制和决定的话,任何后天的努力对人格的完善都是徒劳的,而心理辅导恰恰就是这种努力的其中一种。第二,人格发展阶段论从不同阶段个体心理的内在冲突中,用发展变化的观点看待个人的内在心理的成长,这对于发展性辅导模式具有深刻的影响。

因为发展性心理辅导的一个很突出的特点就是强调辅导的发展性,它认为每个当前发展阶段中出现的心理问题都会影响以后的进一步发展,心理辅导的最终目标就是消除学生正常发展中可能出现的障碍,最终增进学生的发展能力。第三,由于发展性辅导要求遵循学生心理发展的一般规律,针对学生在不同的发展阶段所面临的任务、矛盾和个别差异,提供一些成长必要的经验,以达到完善个人人格的目标,因此,埃里克森对个体心理的八阶段划分以及提出各阶段的主。

艾里克的三个“自我”的理论

艾里克森人格理论是指人格的发展应包括机体成熟,自我成长和社会关系三个不可分割的过程,他根据这三个过程把人格分成八个阶段,表明一个完整的人生周期,而每个阶段都由敌对冲突或两级对立的矛盾所构成,并形成一种危机。

解决危机会增强自我的力量,形成某种良好的自我品格,人格就得到健全的发展,有利于个人对环境的适应,反之亦然。在教育孩子和自我成长的过程中,如果对这个八个阶段有所了解,就会有一些方向,对如何陪伴孩子成长,如何理解父母老年的一些想法有许多帮助。

埃里克森人格发展的八个阶段分别是什么,每个阶段的发展任务是什么

这个题目有点长,说个个人体验吧,我是记住了“婴儿学琴轻成”这六个字,这是阶段的名字的第一个字,这样就基本记住了八个阶段的名字,马上要考试了,说是理解,到时候还是要背诵,得想点办法,呵呵。

下面是八个阶段的名字和具体任务。 1,婴儿期,出生到2岁,满足生理需要,发展信任感,克服不信任感,体验希望的实现 2,儿童早期,2岁到4岁,获得满足感,克服羞愧感和疑惑感,体验意志的实现 3,学前期,又称游戏期,4岁到7岁,获得主动感,克服内疚感,体现目的的实现 4,勤奋期,7岁到12岁,获得勤奋感,克服自卑感,体现能力的发展 5,青年期,12到18岁,任务是建立同一感,防止同一感的混乱 6,成年早期,18到25岁,获得亲密感,以避免孤独感,体验爱情的实现 7,成年中期,25到50岁,获得繁殖感,避免停滞感,体验关怀的实现 8,成年晚期,50岁以后,获得完善感,避免失望和厌倦感,体验智慧的实现。

三、弗洛伊德的人格发展阶段理论

弗洛伊德的人格发展理论有两个重要特点:一是强调生物本能即性本能在人格形成和发展中的重要作用;二是强调婴幼儿时期的经历和经验对人格形成和发展的重要作用。

他把发展分为五个阶段:口腔期、肛门期、性器期、潜伏期、生殖期。

每一阶段都有其特点和特殊问题,阶段之间的先后顺序是固定的,这种固定的发展顺序的是由成熟过程决定的。

在这些阶段中,如果满足过多或过少,都可能产生固着现象,发育停滞在某个阶段,延迟甚至倒退,也可能产生病理现象。

扩展资料

弗洛伊德人格理论主要包括潜意识与人格理论、本能论、人格发展理论、梦论、焦虑与心理防御机制和社会文化理论。

人格结构理论:弗洛伊德认为人格由本我、自我和超我构成。

(1)本我

是人格结构中最原始部分,从出生日起算即已存在。构成本我的的成分是人类的基本需求,如饥、渴、性三者均属之。

(2)自我

是个体出生后,在现实环境中由本我中分化发展而产生,由本我而来的各种需求,如不能在现实中立即获得满足,他就必须迁就现实的限制,并学习到如何在现实中获得需求的满足。

(3)超我

是人格结构中居于管制地位的最高部分,是由于个体在生活中,接受社会文化道德规范的教养而逐渐形成的。超我有两个重要部分:一为自我理想,是要求自己行为符合自己理想的标准;二为良心,是规定自己行为免于犯错的限制。

在通常情况下,本我、自我和超我是处于协调和平衡状态的,从而保证了人格的正常发展。如果三者失调乃至破坏,就会产生心理障碍,危及人格的发展。

参考资料来源:百度百科--弗洛伊德人格理论

参考资料来源:百度百科--人格发展理论